“Mi abuelo hacía trenes” es algo de lo que apetece presumir a cualquier edad. Y así es: fue ingeniero en Renfe, y eso hacía. Su sentido del humor estaba lleno de números y bromas matemáticas. Si cada abuelo tiene su enunciado para denostar los nuevos tiempos, el del mío era “el número de ignorantes tiende a infinito”.

Las bulliciosas comidas de los domingos las describía así: “el número de conversaciones simultáneas en esta mesa es mayor o igual a ene medios más uno, siendo ene el número de comensales”. Esta ecuación significa que en todo momento cada persona estaba hablando únicamente con otra y que, además, al menos una de ellas participaba en dos de estos diálogos al mismo tiempo. Otro de sus teoremas era que “en la vida hay que ser de los últimos dentro del primer tercio de los primeros”. Según él, es en esa franja donde uno puede conservar encendida la ambición de cumplir sus objetivos y a la vez mantenerse en contacto con lo importante de lo cotidiano, sin convertirse en un elitista. Algo así como aspirar a un siete sobre diez a la hora de calificar tus logros. Un margen estimulante para diversificar la mirada y tranquilizador para todo aquel que, no siendo extraordinario, sí es capaz de hacer las cosas bien, o incluso, con esfuerzo, de forma notable.

Un virtuoso violinista de Madrid, un chico diez, dio una charla en la que lamentaba el bajo nivel de la cultura musical del siglo XX, sepultada, decía él, bajo una infinita lista de canciones populares basadas en las mismas pocas reglas. Algún estudio americano revelaba el desorbitado porcentaje de las canciones pop que siguen exactamente el mismo patrón: el esquema de acordes 1-4-5, las series de ocho compases, y poco más. Pensé en levantar la mano. Quería reivindicar a quien retoma un esquema compositivo manido y encuentra el modo de significar algo inédito; a quien conecta a través de algo tan aparentemente sencillo que parece que cualquiera podría hacerlo; a la humanidad que hay en adentrarse en las distintas voces que pueden surgir del mismo puñado de notas… Pero nunca levanto la mano. Y además no era buena idea mencionar algún mainstream del pueblo ante alguien que en ese momento estaba hablando de Ligeti.

La secuencia de sus palabras radiaba a tal velocidad que se me escapaba el lugar exacto al que quería llegar. Me cansó la perfección misma de los músicos clásicos y pensé que quien acota su arte a una sola profesión es como quien reduce su espiritualidad a una única religión… Pensamientos sospechosamente parecidos a la pataleta cerril del que presencia algo inalcanzable. Quizás desterrar la excelencia de tu campo emocional delate envidia hacia aquello de lo que no puedes participar.

Mis idas y venidas con la música clásica las resumió muy bien una conversación que tuve con un pianista de blues que, tras una didáctica explicación del dodecafonismo, me dijo:

– Mira tío, hay dos clases de personas. Las que dan palmas en la Sala Dorada de Viena en Navidad y las que beben Lagavulin escuchando viejas canciones de Carmichael.

– Pero, ¿y Bach?

– ¿Bach?… no tío, Bach no… Bach es otra cosa… Es otra cosa…

Su reverencia terrenal hacia lo oficialmente sublime contrastaba con la soberbia en sentido inverso del afamado violinista. Lo que Lina Bo Bardi describió como el “el amparo paternalista de la alta cultura hacia el mundo folclórico”.

Para el aspirante a diez sin dotes suficientes para alcanzarlo existe la opción del reduccionismo autocomplaciente. Hacer de la falta de virtuosismo virtud. Cuando estudié en Delft, la enseñanza entrenaba este atajo, tan audaz y tan holandés, que consiste en adaptar el problema a su solución más sencilla, en diseñar la pregunta para que la respuesta deba ser forzosamente corta y directa, destilada en un poso ligero e incontestable. El encendido “¡responda sí o no a la pregunta!” de las películas de abogados americanas.

Al final del curso seleccionaron mi proyecto junto a los de otras clases para una sesión crítica colectiva con profesores invitados. Cuando llegó mi turno, uno de ellos me dijo:

– Queremos que nos resumas tu proyecto en seis o siete palabras.

– Bueno… – ¡mierda!, ya he gastado una-, mi proyecto es un edificio de viviendas adaptables, capaz de variar su distribución según evoluciona el modelo familiar de sus habitantes y la prosper…

Podía ver la decepción en su mirada. Según el número de palabras aumentaba: siete, ocho, nueve, diez…, mi nota iba descendiendo: diez, nueve, ocho, siete… Paré a tiempo y ahí me quedé.

El diez lo sacó un compañero cuya respuesta fue:

– Viviendas en altura donde aparcar tu coche en la puerta.

Al título “Living and Parking” acompañaba un icono de un muñeco y otro de un coche separados por un símbolo “más”. El edificio era una doble espiral, de subida y de bajada, rodeada de viviendas escalonadas. Inapelable. Sacó sobresaliente y recibió mi halago anglosajón favorito en arquitectura:

– Very sexy.

“Qué obsesión tenéis por las notas, para ser buen arquitecto es más importante leer novelas que sacar sobresaliente en Proyectos” es una frase de mi padre que resurge cuando entro en la librería Naos y no sé a qué estantería acercarme. Palabras que vienen al caso porque en aquel proyecto “Living and Parking”, donde yo veía falta de novelas leídas, de palabras para describir la idea, la excelencia depuradora premiaba una saneada ausencia de aristas innecesarias.

– ¿Sabes por qué los arquitectos holandeses somos los mejores del mundo?

– No, ¿Por qué?

– Porque nos gustan los retos.

La universidad es como una ferretería en la que coger las herramientas que necesitas y dejar pasar las que no. Aspirar a dominar un camino que se revela ajeno recuerda aquella cita de Jalil Gibran: “Nadie puede enseñaros nada, salvo lo que ya dormita en los prados de vuestro conocimiento”. Visto así, es muy sencillo reafirmarse en cualquier cosa (“bendita incapacidad de síntesis” en este caso). Tras el reto reduccionista y ante la dispersión de mi propuesta, halagada “arquitectónicamente” pero carente de concreción conceptual, me dijeron que mi problema era que me gustaba demasiado la arquitectura. Fue un siete inolvidable y un desconcertante guantazo de seda.

Hay una fábula de Voltaire en la que un hombre camina por el campo, ve un árbol a lo lejos, coge una piedra, la tira para intentar darle, y falla. Se acerca un paso más, coge otra piedra, vuelve a intentarlo y falla de nuevo. Da otro paso, vuelve a tirar, y falla otra vez. Y otra vez. Y otra vez más. Cuando está a un par de metros del árbol, vuelve a intentarlo, y esta vez, por fin, acierta.

Presenciar los límites de uno mismo es como ir hasta la fachada trasera del último edificio de la ciudad y mirar al campo que se abre más allá. Aunque encoja el gesto puede ser inspirador, si se da uno cuenta de que desplegar la máxima inventiva posible sin salirse de las propias capacidades supone un particular tipo de sabiduría. Lo que un amigo definió como “sentido de la contención”, y que es como sacar punta a un lápiz y saber cuándo hay que parar justo antes de romperlo.

Trabajé en un estudio en el que cada concurso acababa siendo un lápiz con la punta rota. Era un sitio interesante y todos los proyectos fueron buenos en cierto momento del proceso, pero al no saber parar (otra rampa, otro pliegue, otra diagonal, otro material…), todos se fueron a la ruina. La incapacidad para gestionar los límites de su habilidad, el descontrol de la incontinencia, convertía una y otra vez el resultado en un engendro sin pies ni cabeza. El sentido de la contención permite estar en paz con ir a lo tuyo sin tener que demostrar nada a nadie (“Alejandro de la Sota veía los trenes pasar” decía Peláez en clase). Pero frente a un contexto de competición, la ciega autoexigencia y el miedo a la mediocridad del siete empujan a seguir corriendo cuando no das más de sí. Y entonces, en tu ascenso hacia el diez, chocas contra el ocho y rebotas hacia abajo hasta el seis. Hay algo que es peor que no tener razón: tenerla, y perderla.

Mi generación ha tenido la misma suerte que los barrocos: nos ha tocado la época que va después de la buena. Y esto es así, como oí decir a alguien, “por mucho que vendamos nuestra resignación por un puñado de kilovatios”. No querer verlo es humano pero la huida hacia adelante puede llevarnos al mismo sitio que a ellos; configurar la única época cuyo nombre ha pasado a la historia como un insulto (“esto es muy barroco”) y cuyo final desembocó en el descrédito de la profesión en favor de la razón y la ingeniería. Mientras tanto, en Japón, se estaban tomando unos cuantos siglos para depurar un único estilo, todos a una, a nivel nacional. Afinando lo heredado sin caprichos de novedad. Esos trenes de las películas de Ozu, los mismos que veía de la Sota, parecen recordarlo.

Una vez defendí la contenida y japonesa finura de la arquitectura de Zumthor ante un amigo holandés que era muy fan de los explosivos proyectos de BIG. Para él, la obsesión por el detalle y la austeridad eran propias de monjes franciscanos, y para mi la inquietud formal de BIG denotaba conflictos personales íntimos sin resolver.

– Me sorprende que te interesen los frustrados sexuales- me dijo.

– No pareces alguien a quien le faltó afecto en la infancia- le contesté.

Compartíamos una capacidad analítica más creativa que concluyente, por eso nos llevábamos tan bien. Las conclusiones objetivas y bien argumentadas son redondeadas, como los ochos, los nueves y los ceros de los dieces. Las derivas dialécticas son duelistas, como los sietes, como picas clavadas en el suelo, un “pues aquí me quedo”, atravesado por varas que chasquean al encontrarse alrededor de la cuestión.

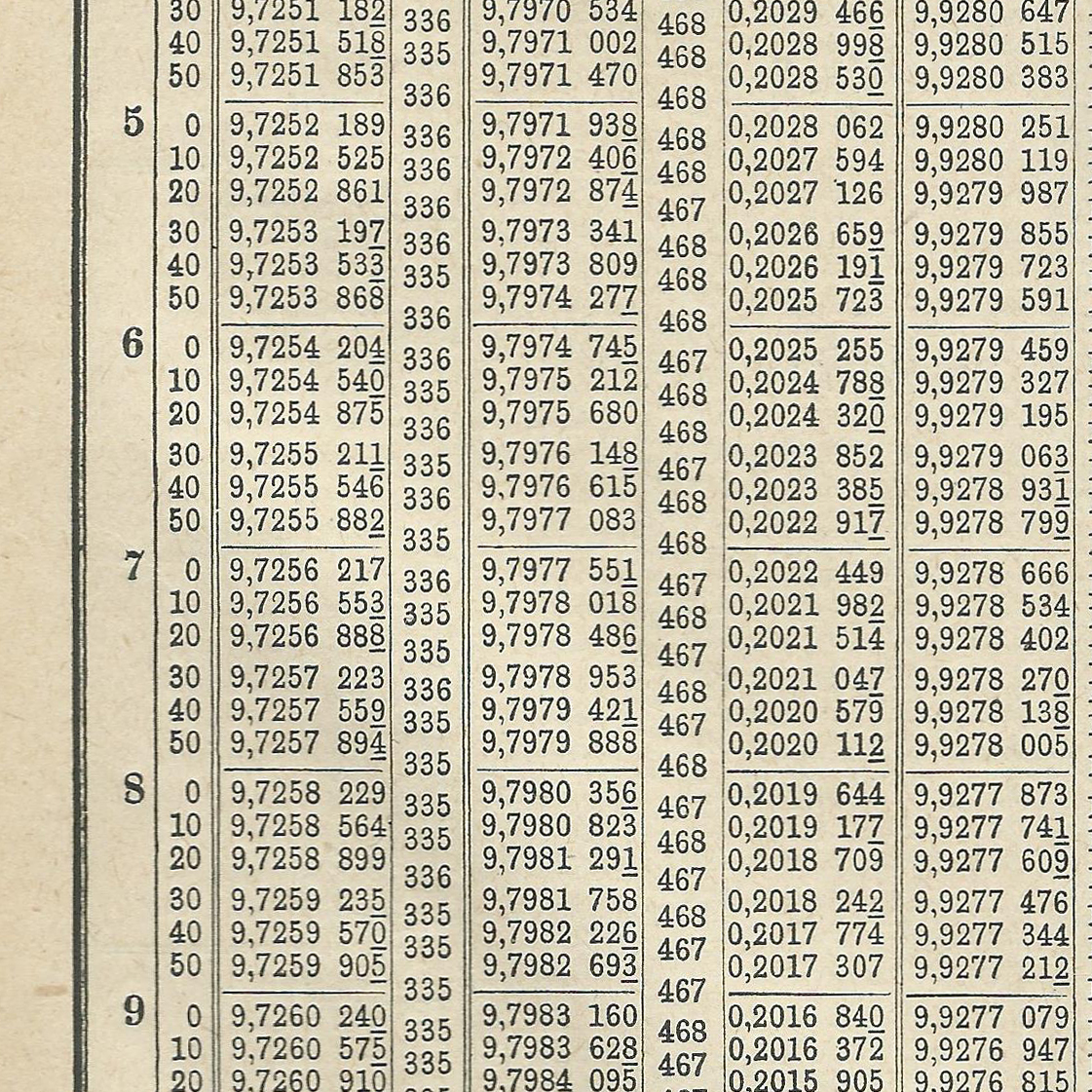

Cuando mi abuelo se jubiló, montó un taller en casa y empezó a fabricar muebles muy ingeniosos, pesados y torpes. Se reía mucho de ellos cuando los terminaba. También tenía intención de escribir un libro de matemáticas para estudiantes. Pero se quedó ciego y abandonó ambos planes. Buscando en su despacho algún recuerdo que conservar, abrí su armario de planos: un mueble del tamaño de una cómoda pequeña, con una barra interior a modo de perchero donde los planos colgaban tersos como camisas planchadas. Había también una caja con fotos de su trabajo: imágenes en blanco y negro de obreros junto a señores trajeados y engominados, asistiendo a la puesta en funcionamiento de raíles y panorámicas de fábricas con decenas de esqueletos metálicos de vagones. Me quedé con su libro de algoritmos: la calculadora pre-digital, con su infinita sopa de números. Biblia de la precisión analógica del ingeniero de antes.

Entre un montón de papeles encontré una carta de la universidad politécnica, fechada en 1968, cuando mi abuelo ya era cincuentón, en la que se rechazaba su propuesta de tesis doctoral. El texto era de una impecable corrección de otros tiempos: “Mi distinguido compañero: (…) La documentación presentada por V. ha sido examinada y hemos llegado a la conclusión de que su colección de planos es el exponente de una amplia y meritoria labor desarrollada en el ejercicio de la profesión, pero no puede ser considerada para la votación como Tesis. (…)”.

Junto a la carta estaba su título de doctor, arrugado y sin enmarcar, fechado seis años después.

logaritmos